私、二輪教習の項目でクランクが一番嫌いでした。

パイロンを何回もぶっ飛ばし、縁石に乗り上げて転び、何度も何度も失敗……。

しまいにはほぼトラウマになってしまい、二輪教習を数週間休む始末。ひどい。

けれど、しっかり克服して見極め・卒検共に一発でクリアしました。

今から緊張でガチガチになってる人やトラウマになりかけてる人に向けて、実際に克服した方法を教えます。

目次

二輪教習時、クランクをうまく通れない原因はこれだった

免許を取得した当時のツイートを探ってみると、本当にクランクが苦手だったのがわかります……。

このツイートの後、どうして何度もクランクで失敗するのか自分で考えてみたのですが、原因は

- スピード制御ができていない

- クランク内の進行ルートがそもそもおかしい

- 進行方向に対して視線がおかしい

- クランクに入る前、緊張で力んでしまう

大体こんな感じでした。

現在進行形で教習につまずいてる人なら思い当たる節はあるはず。

二輪教習に関しては、苦手項目を1つずつ解消していけばとりあえずなんとかなります

具体的にどうしていったか体験談を交えて説明してみます。

その1.スピード制御できない人はギアを1速に落としてゆっくり通ろう

極論、スピードさえ制御できていればしっかり視線の方向に進んでくれます

教習で「2速で進入してください」って言われるところも多いはず。私のところもそうでした。

でも!それは!人による!!!

私は2速だと緊張からくる力みで車体がうまく制御できず、失敗の連続でした。

そこで、教官に言われてクランクに入る直前に1速に落として恐る恐る進んだところ、なんと一発で成功したんです……!

私の場合、アクセルは回さず慣性力だけで通って、曲がる直前だけ軽くブレーキをかけて制御してました(ほぼごまかし)

卒検も1速で乗り切ったので、2速だと制御しにくいな〜〜〜と思ってる人は一度試してみてください。

2.クランクのルート、間違ってない?通る時よそ見してない?

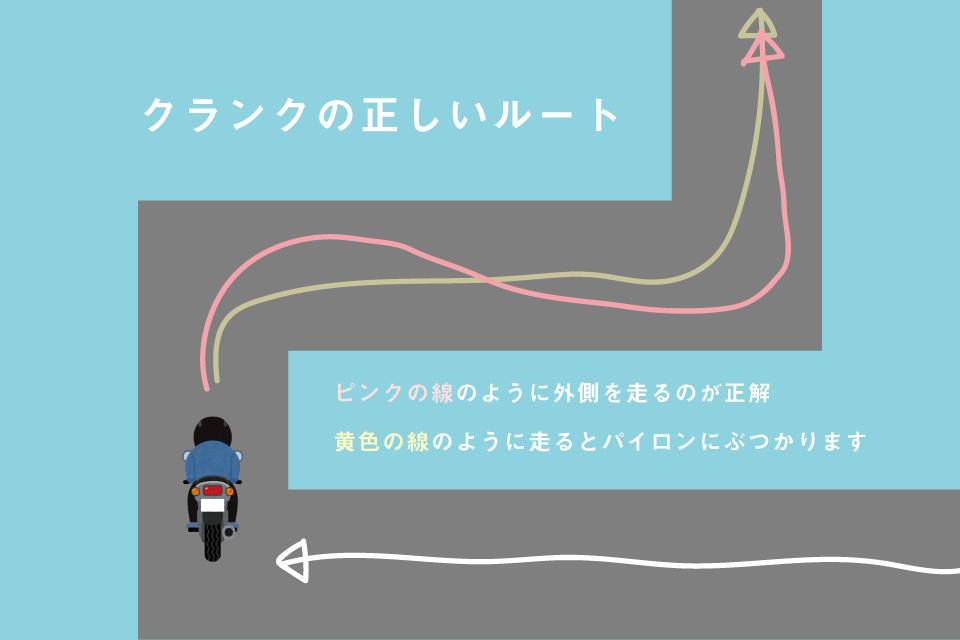

そもそもクランクって、ただカクカクした道を突き進むだけでは失敗します。

基本的に「外側に沿って走る」ことを意識して走るのが正解。

上の図にある黄色い線のように、そのまま通ろうとすると高確率でパイロンをぶっ飛ばします

卒検時は軽い接触なら大丈夫だけどパイロンを倒したらアウトだよ

コツは車体をなるべく傾けないで通ること+目線を進行方向に向けること。

ハンドルをクイっと切るイメージで通るイメージかも。そして何より大事なのは目線!

バイクは自分が見ている方向に進んでいくので、進行したい方向にしっかり目を向けて走りましょう。よそ見すると道から逸れてしまいます……

3.緊張して力むと失敗します

クランクにおいて一番の敵は「力み」なのかもしれない

緊張すると車体をうまく制御できないんですよね。ニーグリップしている足はふらふらするし、ハンドルの取り回しもうまくいかないし、アクセルふかしすぎちゃうし……。

一発で通らなきゃ!タイミングもしっかり合わせなきゃ!失敗したら終わり!

なんて考えてると、力むわ目線忘れるわなんやらで縁石に突っ込んで終わります。怖いよね。

とにかく力を抜きましょう。

緊張しちゃうのは仕方ないけど、力を抜く意識をするだけでもだいぶ違うはず……!

大前提として車のクランクとは全くの別物です

普通自動車の免許を先に取得した人なら違いがよくわかるはず。

そう、車と二輪教習のクランクは本当に別物です。基本的な考え方(内輪差)とかは一緒かもしれないけど、車でいけたから楽勝〜〜!ってわけにもいかないのが二輪のクランクです。

結局のところ私はどっちも苦手でしたがね……。

二輪教習の得意・不得意はわりと皆バラバラ

周りの二輪免許保持者に聞いてみたところ、意外にもクランクはすんなりクリアした人が多かったです。

聞いた中では「一本橋が苦手……」っていう人の割合が多かったです。

私の場合、S字や坂道発進、一本橋は大丈夫だったけどクランクとスラロームは苦手だったかも

苦手な教習項目を割り出してみると何か見えてくるかも

そう、ここで気が付いたんですが私の最重要課題は「スピード制御」「タイミング」だったんです。

スラロームの場合、車体を傾けることはできてもアクセルをふかすタイミングがどうも合わない・通過時の速度が早すぎる……

クランクも、ハンドルを切るタイミングが合わなかったりスピードが出過ぎていたり、いくら通り抜けるルートを意識していてもこの2つが改善していなかったら、クランクを通り抜けることはできませんでした。

しっかり課題をクリアしていけばクランクは通れるはず

本当にクランクが苦手すぎてトラウマになりかけた自分ですが、なんとか卒業検定は一発合格でした。

何回もぶっ飛んだし膝も怪我したし、倒したパイロンは数知れず……。

けれど、ちゃんと克服できたので大丈夫。

今つまずいている人も改善点を見つけ、自分のよくない癖を見直して頑張りましょう!